All’epoca del primo censimento italiano, condotto nel 1861, la durata media di vita superava di poco i 30 anni. Elevatissima era la mortalità infantile, che arrivava a decurtare un nuovo nato su quattro entro il primo compleanno. Molto contenuto era il numero di persone che arrivavano in età anziana e chi vi giungeva si trovava generalmente in uno stato di salute molto precario. Queste condizioni sono state una costante della storia dell’umanità dal Neolitico fino a circa un secolo e mezzo fa.Poi, ad un certo punto, è iniziato un processo inedito e unico, la “Transizione demografica” che ha progressivamente allungato la durata di vita della nostra specie. Dopo la riduzione dei rischi di morte nelle età infantili e adulte, a partire dagli anni Settanta i guadagni di vita si sono sempre più concentrati in età anziana.

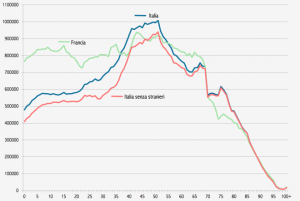

L’Italia, soprattutto nel secondo dopoguerra, è diventata uno dei Paesi che hanno fatto maggiori progressi in questa direzione. Fuori dall’Europa, solo il Giappone presenta una aspettativa di vita maggiore. All’Unione europea, solo la Spagna presenta valori superiori ai nostri sul lato sia maschile che femminile. La Svezia si trova invece su posizioni più favorevoli dal lato maschile e la Francia su quello femminile. Secondo il Demographic Report 2015 dell’Unione europea, la speranza di vita degli uomini, arrivata a superare gli 80 anni, si trova di oltre due anni sopra la media Ue28, mentre il corrispondente valore femminile, arrivato attorno agli 85, è superiore di oltre 1,5 rispetto al resto dell’Unione. Nel 2015 si è osservata una leggera flessione – dovuta ad un picco di mortalità in età anziana in corrispondenza dei mesi invernali ed estivi in tale anno – che segnala, come torneremo a dire più avanti, la necessità di una maggiore attenzione verso la crescita quantitativa della componente fragile prodotta dall’invecchiamento della popolazione.

Al di là di questo recentissimo dato, il percorso degli ultimi decenni è stato più favorevole rispetto alle previsioni. I valori italiani erano rispettivamente pari a 69,4 (maschi) e 75,8 (femmine) nel 1975: questo significa che ogni anno vissuto la vita si è allungata di circa ulteriori 3 mesi. Sempre nel 1975 a 65 anni vi arrivava il 71,6% dei maschi e raggiunta tale età l’aspettativa ulteriore di vita era di 13,1 anni. Ora vi arriva l’88,3% con una prospettiva di altri 18,8 anni (dato Istat del 2014). La probabilità di chi è arrivato a 65 anni di vivere altri 20 anni era del 19,4% (ovvero solo uno su cinque riusciva a passare indenne dai 65 agli 85 anni), mentre è oggi vicina al 50%.

Articolo scritto con Extra Moenia.