Il piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) “Next generation Italia” comincia finalmente a trovare forma. Si tratta di un passaggio cruciale per il nostro paese. Il momento particolare che stiamo oggi attraversando, la forte necessità di superare limiti e contraddizioni del passato, le prospettive aperte dalla transizione digitale e verde, l’entità delle risorse destinate, lo rendono un’occasione unica per mettere nuove basi al nostro percorso di sviluppo. Rappresenta, quindi, uno strumento concreto per capire quali sono le nostre priorità e quale idea di paese vogliamo realizzare.

Una delle priorità, ribadita recentemente dal premier Conte e che trova conferma nelle versioni preliminari disponibili del piano, è il potenziamento del sistema dei servizi per l’infanzia. Investire sul benessere e l’educazione delle nuove generazioni, fin dai primi giorni di vita, è il modo migliore per prendersi cura del futuro a partire dal presente. Lo dimostra in modo chiaro un ampio Rapporto pubblicato oggi da “Alleanza per l’infanzia” assieme ad “#educAzioni” ”, due realtà che raccolgono una rete molto ampia di associazioni di terzo settore, di organizzazioni del civismo attivo, oltre che di esperti e studiosi da anni impegnati su questo tema. Si tratta di un documento particolarmente prezioso per chi voglia farsi un’idea chiara sulle ragioni e sulle evidenze – basate sui dati più aggiornati e le ricerche nazionali e internazionali più rilevanti – che stanno alla base della necessità di “ampliamento, rafforzamento e integrazione della copertura dell’offerta di servizi educativi e scolastici per i bambini tra 0 e 6 anni e degli interventi a sostegno della genitorialità”. Il Rapporto contiene, inoltre, una dettagliata proposta di realizzazione, con indicazione delle risorse necessarie e le possibilità di finanziamento.

Il punto di partenza è la constatazione che complessivamente, fino ad oggi, l’Italia “non è stata capace di sviluppare politiche pubbliche adeguate a promuovere, come avvenuto invece in molti altri paesi occidentali, l’educazione e lo sviluppo umano a partire dalla primissima infanzia in coerenza sia con il benessere relazionale ed economico delle famiglie, sia con la prospettiva di una crescita solida e di qualità del Paese”.

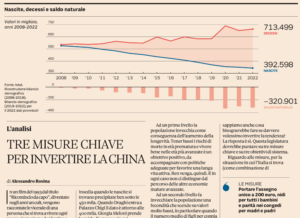

Il livello di copertura sotto i tre anni – mettendo assieme nidi pubblici, convenzionati e totalmente privati – arriva al 25%, molto sotto il target europeo fissato al 33% e a valori che arrivano oltre il 50% in vari paesi, come la Francia e la Svezia. La Germania è un altro esempio interessante a cui guardare per l’impegno negli ultimi quindici anni a rafforzare la copertura e a ridurre i costi di accesso, riuscendo a convergere verso la media europea partendo da livelli inferiori ai nostri. Nello stesso periodo in Italia i livelli sono rimasti bassi e senza evidenza di un solido processo di convergenza né con l’Europa e nemmeno all’interno del nostro territorio. Il sistema dei servizi per l’infanzia risulta particolarmente debole nelle regioni meridionali. Ma rilevanti sono anche le diseguaglianze sociali: la frequenza ai nidi risulta più ridotta per i bambini provenienti da famiglie con basso reddito e bassa istruzione dei genitori: “sono di fatto esclusi, quindi, i bambini che più trarrebbero giovamento, come mostrano le ricerche internazionali, da esperienze educative extrafamiliari di qualità”.

Nella versione preliminare del pnrr del Governo italiano i “nidi d’infanzia” sono inseriti come una delle linee di intervento della componente “Parità di genere” (a cui nel complesso sono destinati 4,2 miliardi di euro) della missione “Parità di genere, equità sociale e territoriale”. Una collocazione che va a confermare una visione limitata e parziale, in parte anche distorta, nel dibattito pubblico italiano della funzione dei servizi per l’infanzia, che non possono essere ricondotti semplicemente ad uno strumento di conciliazione e utile per le donne. Abbiamo detto che il pnrr “Next generation Italia” dovrebbe riflettere una visione del paese, è quindi importante che assieme agli interventi di policy favorisca in modo coerente i cambiamenti culturali necessari per il loro migliore impatto nei processi di crescita economica e di benessere sociale.

Il Rapporto “Investire nell’infanzia” di Alleanza per l’infanzia ed #educAzioni bene evidenzia come l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro sia una questione sempre più centrale non solo per le famiglie, ma anche per le aziende, non solo sul versante femminile, ma anche maschile. Il Rapporto dedica tutta una prima ampia e documentata parte alle ricadute dei nidi – intesi come punto di partenza di un percorso educativo di qualità per le nuove generazioni – sui bambini stessi, sulle loro famiglie, sulla società e l’economia, con ritorni positivi sia immediati che nel medio e lungo periodo. “Ragionando pragmaticamente anche in termini di indicatori strategici per lo sviluppo del Paese”, il potenziamento dei servizi di qualità per l’infanzia è elemento centrale di un percorso di qualità della crescita che possa favorire un aumento: dei tassi di partecipazione femminile al mercato dal lavoro, della natalità, dello sviluppo educativo delle nuove generazioni, dei livelli di benessere economico delle famiglie e dei livelli di fiducia; oltre che una riduzione della povertà infantile (materiale ed educativa), delle diseguaglianze di opportunità, del gender gap (in termini di equilibrio dei ruoli all’interno della coppia). Difficile, insomma, trovare un altro tipo di investimento con ritorno economico e sociale così ampio, sia di breve periodo (maggiore occupazione femminile e maggior benessere delle famiglie), che verso il futuro prossimo (rafforzamento del capitale umano delle nuove generazioni e loro prospettive di occupazione, minor costi sociali dovuti a fragilità e diseguaglianze di partenza, minori squilibri demografici).

La conciliazione è quindi solo una parte, pur rilevante. Meglio sarebbe stato inserire questa linea di intervento nella missione “Istruzione”. Ma anche le risorse indicate nel piano appaiono inadeguate rispetto agli obiettivi attesi. La versione preliminare del pnrr è molto generica, ma informazioni fornite in diverse occasioni dal Governo e da forze della maggioranza indicano in 750 mila posti, in termini assoluti, e nel 60 percento, in termini relativi, la copertura da raggiungere. E’ irrealistico però arrivarci anche destinando la metà dei 4,2 miliardi complessivi assegnati dal piano alla componente “Parità di genere”.

Secondo le stime riportate dal Rapporto “Investire nell’infanzia” per arrivare più ragionevolmente ad una copertura pubblica del 33% in ciascuna regione, il costo è di 4,8 miliardi in conto capitale e 2,7 miliardi di spesa corrente. Se poi si vuole raggiungere una effettiva gratuità del servizio, in modo da favorire un accesso ampio come per le materne, va aggiunta una ulteriore cifra stimata in 1 miliardo e 325 milioni l’anno.

Abbiamo già visto misure potenzialmente utili a cui sono state destinate risorse rilevanti, come il Reddito di cittadinanza, trovare poi una realizzazione insoddisfacente. Per mettere le basi di una nuova fase di crescita dobbiamo essere ambiziosi, ma proprio per questo servono interventi con obiettivi credibili e risorse commisurate, ben strutturati e integrati all’interno di un processo da monitorare e potenziare anno dopo anno rispetto alla capacità di consentire alle persone di migliorare la propria condizione e farsi parte attiva dello sviluppo del Paese.