La demografia è una delle grandi forze di cambiamento del nostro tempo. Il suo ruolo è stato a lungo sottovalutato perché nel passato la popolazione tendeva a crescere molto lentamente e a mantenere una struttura stabile. Oggi non è più così come conseguenza della Transizione demografica, ovvero il grande processo di cambiamento che ha progressivamente ridotto gli elevati rischi di mortalità del passato e reso del tutto normale per un nato attraversare tutte le fasi della vita fino all’età anziana. La durata media di vita, che nel mondo pre-industriale difficilmente, anche nei contesti più favorevoli, superava i 35 anni, si è via via allungata. A metà del secolo scorso era arrivata a superare i 50 anni su scala globale, per poi proseguire fino ai 73 anni di oggi (ma si sale sopra gli 80 nei paesi più ricchi).

Tagged: invecchiamento attivo

I tre fronti su cui agire la sfida demografica

Non si possono discutere le strategie competitive e analizzare gli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali ignorando la sfida che pone la demografia. Una chiara testimonianza di questa consapevolezza arriva dal Forum Ambrosetti, in corso in questi giorni a Cernobbio, dove il tema è messo in programma e con l’occasione viene anche presentato un esteso report dal titolo “Rinascita Italia. Come invertire il trend demografico a beneficio del futuro del Paese”.

Il report parte dal riconoscimento che “Il fenomeno della decrescita demografica, seppur ampiamente dibattuto, non sembra intraprendere ancora una concreta strada verso una sua soluzione. Il rischio che il Paese corre non è da sottovalutare, sia da un punto di vista sociale che culturale ed economico”.

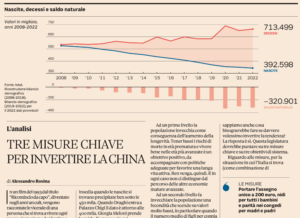

Tre misure chiave per invertire la china

In un film del 1993 dal titolo “Ricomincio da capo”, diventato negli anni un cult, vengono raccontate le vicende di una persona che si trova a vivere ogni nuovo giorno in modo identico a quello precedente. Destinata, quindi, ad ogni risveglio a ricominciare da capo. Sembra il destino del nostro paese, peggiorato però dal fatto che, bloccato dai suoi nodi irrisolti, si risveglia ogni giorno non solo con di fronte gli stessi problemi ma anche sempre più invecchiato. Inoltre, più il tempo passa rimanendo in tale situazione bloccata, più l’invecchiamento accelera. Proviamo a chiarire perché.

Lavoro di qualità per arginare la crisi demografica

La popolazione europea si è fermata e sta entrando in fase di declino. All’inizio del 2021 vivevano nell’Unione Europea poco meno di 450 milioni di persone. Si tratta di 312 mila in meno rispetto al 1° gennaio 2020. Il paese che ha contribuito maggiormente a tale riduzione è stata Italia (-384 mila). La popolazione del pianeta continua invece ad aumentare, pur a ritmi rallentati rispetto al secolo precedente e in modo molto differenziato al suo interno. Nella seconda metà del XXI secolo la spinta della crescita demografica mondiale, sempre più limitata al continente africano, andrà progressivamente ad esaurirsi. Nel frattempo la popolazione diventerà sempre più anziana, come conseguenza del declino delle nascite e dell’aumento della longevità. Gli over 65, che per tutta la storia dell’umanità fino alla fine nel millennio appena concluso avevano un peso demografico inferiore al 5 percento, entro il 2100 arriveranno ad essere circa il 22 percento, ovvero il valore che l’Italia ha già oggi.

Un’alleanza generazionale per la transizione demografica e ambientale

L’Italia, assieme a tutta l’Europa, punta a diventare sempre più verde e blu, ma nel frattempo deve prepararsi a diventare sempre più grigia (o argento).